interview 「コロナ禍よりも辛かった」時期の資金調達を支える。アーリー期で、数字よりも大切なこととは。三井住友海上との営業連携でも支援 ― tripla(株)

tripla株式会社(以下「tripla」)は、宿泊施設向け公式サイト予約システム「tripla Book」などを提供する企業です。2022年11月に東京証券取引所グロース市場への上場を果たしました。今回は同社代表取締役CEO高橋和久さんにお話を伺います。

三井住友海上キャピタルは2018年と2019年に同社へ出資。高橋さんは「2018年の資金調達の頃は、コロナ禍より辛い時期だった」と振り返ります。

その辛い時期にどうして三井住友海上キャピタルは投資を決断し、どのようにバリューアップに貢献したのか。triplaが上場を見据えて考えていたこととは。会社員を経験してから起業した高橋さんが、起業を目指す方に送るメッセージは。三井住友海上キャピタルでtriplaへの投資を担当した平井宏明と、当時を振り返っていただきました。

宿泊施設向けに、自社サイト予約システムやチャットボットを提供

triplaが提供するサービスについて教えてください。

高橋(tripla):triplaはホテルなどの宿泊施設に、ITサービスを提供する上場企業です。

高橋 和久 | TAKAHASHI Kazuhisa

tripla株式会社 代表取締役CEO

北海道大学大学院を卒業後、2001年にTKKへ入社。フィリップモリスジャパン、A.T.カーニーにて、コンサル業・国内外の営業・マネジメント業務を経験。その後、アマゾンジャパンでファッション事業部長、コカ・コーラではEC部門の立上げを行った。15年にtriplaへ参画、16年同社の代表取締役へ就任。

高橋(tripla):一般的に、宿泊施設には2つの集客方法があります。一つはOTA(オンライン・トラベル・エージェント)と呼ばれるプラットフォーム経由で、もうひとつが宿泊施設の自社サイトです。

自社サイトでは、チェックイン・チェックアウトの日付やその時間、宿泊する人数、そのうち子供の人数、食事の有無など、様々な宿泊客の要望に応える必要があるので、ITの専門家がいない宿泊施設が自力で自社サイトを開発するには限界があります。

そこでtriplaが開発したのが、ホテル向けのブッキングシステム「tripla Book」です。2025年4月時点で、3,369施設に導入 されています。

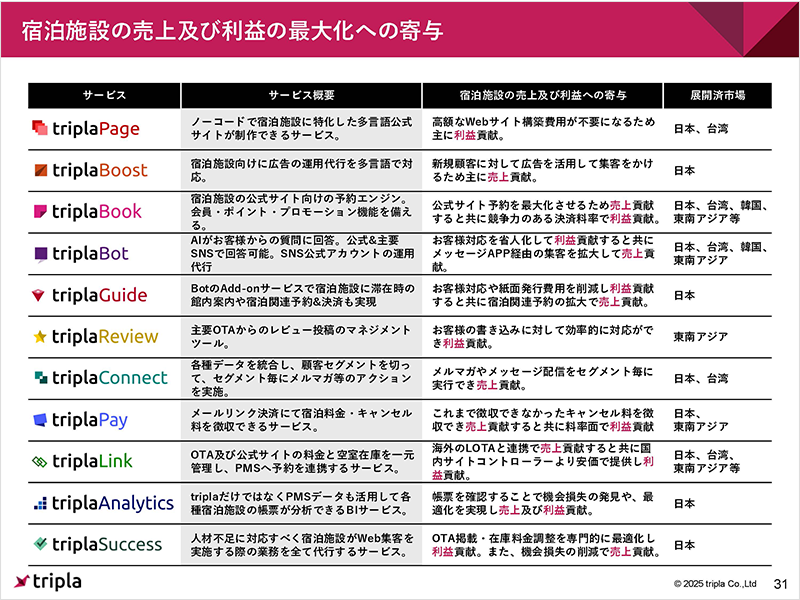

もちろん、宿泊施設のシステムに必要な機能は予約だけではありません。例えば、お客さまの顧客名簿を整理したり、リピーター向けに会員制度を作ったり、過去1年以内に来てくれた方だけにメルマガを送ったりといった活動も必要です。このようなCRMやマーケティングオートメーションニーズに対しては「tripla Connect」を提供。他にも、宿泊客からの質問にAIチャットボットが8言語で回答できる「tripla Bot」など、複数のサービスを提供しています。

triplaの最近のトピックを教えてください。

高橋(tripla):ご承知の通り、日本では今、インバウンド市場が盛り上がっています。これを踏まえ、2024年から多通貨決済機能の強化を開始しました。

例えば外貨換算。日本人がタイに旅行するとき「1泊3,000バーツ」と言われても分かりにくいですよね。でも「1泊15,000円」と言われるとすぐに理解できます。こういった外貨換算表示 への対応です。

また、クレジットカード対応も進めています。例えば、台湾の方が現地で発行されたクレジットカードを使って日本円と台湾元での決済する場合を比較すると、日本円での決済の方が通りにくいのです。これはセキュリティの影響で、約2割の日本円決済が承認されていないと言われています。

そのため、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは台湾の方に人気のスポットですが、オフィシャルサイトではなく、台湾のOTA経由でチケットを予約されがちです。同様に、宿泊施設の自社サイトでも、日本円での決済が上手くできないというケースは少なくありません。

このような状況があると、宿泊施設の予約率が何割も下がってしまいます。特にインバウンドのお客さまは何日も宿泊するので、宿泊施設の売上げに大きな影響を与えかねません。このような事態を防ぐために多通貨決済に注力している、というわけです。

宿泊関連にもかかわらず、コロナ禍で成長

三井住友海上キャピタルは、triplaには2018年に初回投資、2019年に追加投資しています。triplaの最初の印象を教えてください。

平井(三井住友海上キャピタル):triplaの既存投資家から紹介していただき、高橋さんと面談しました。当時はインバウンド観光客が急激に増えており、「爆買い」が話題になっていた時期。既にOTAを展開する事業者がたくさんいる中で、triplaのビジネスモデルが上手くいくのか、当初は懐疑的に感じたのを覚えています。

平井 宏明 | HIRAI Hiroaki

三井住友海上キャピタル株式会社 投資部 パートナー

2014年11月、当社に入社。大学卒業後から約30年間、国内ベンチャーキャピタルで投資業務に従事。長年の投資経験を活かして、日本から世界を目指すStartup企業や、より良い世界に変えようとする若い起業家たちへの投資・事業支援に注力している。

高橋(tripla):三井住友海上キャピタルに最初に投資してもらった2018年のシリーズBは、起業してから最も厳しい時期でした。コロナ禍の方がまだマシだったくらいです。

当時はtripla Bookはまだ構想段階であり、tripla Botしかサービスがありませんでした。しかも契約数は40施設程度。2025年4月時点で1,993施設に契約していただいていることに鑑みると、事業進捗は随分遅れていました(笑)。期中に瞬間的に債務超過にも陥りましたし、大変でしたね。

平井(三井住友海上キャピタル):その頃のtriplaは、売上げはまだ1億円くらいで、まだアーリーステージの段階。だから売上げという数字よりも、ビジネスモデルの整理が大切な時期でした。

triplaは、高橋さんとCPO兼CTOの鳥生格さんの共同代表制で、2人とも外資系企業を渡り歩いてきたという経歴です。高橋さんは営業が強く、鳥生さんが率いる優秀な開発チームはほぼ全員が外国人で、グローバルに挑む体制は整っているし、役割分担もできていました。

日本人特有の緻密なサービス設計ができていて、その事業方針も明確。このときから高橋さんは「ホスピタリティあふれる接客対応のためのネットサービスは成立し得る」「日本で培ったノウハウは海外でも通用する」と主張していました。

また投資検討の際、ホテルにヒアリングに行くと中国からの観光客が多く、「確かに、ホテルに多言語対応できるチャットボットがあったら便利だな」と感じたのを覚えています。

アーリーステージということもあり、経営チーム、サービスの提供価値、開発力、外部環境などを総合的に評価し、初回投資を決断しました。

高橋(tripla):今回のインタビューに向けて、せっかくなので当時のプレゼン資料を見返してきました。「あれをやります」「これをやる予定です」と書いていたのですが、結局は半分くらいしか実現できていないんですよね。半分もできていることには自分でも感心しましたが(笑)。

平井(三井住友海上キャピタル):私も当時の投資申請書を読み直してきました。当時はBotをやり始めたばかりで「これからBookをやっていく」「海外展開する」くらいしか書いていない。あとは不確定な事項ばかりでした(笑)。

でも、triplaはやれることを実直にこなして、数字を伸ばし、ここまで成長して、結果として上場したのだから、素晴らしい実行力だったと思います。

旅行関連の事業なので、コロナ禍は大変だったのではないでしょうか。

高橋(tripla):もちろん最初は大変でした。でも実はコロナ禍でtriplaは1,000施設の契約に漕ぎ着け、大きく成長しているのです。

平井(三井住友海上キャピタル):「旅行関連なのにコロナ禍で成長している」と聞いたときは、私も首を傾げました。でも話を聞いて納得。コロナ禍で宿泊施設の稼働は低迷していましたが、宿泊施設はその間を利用してシステム投資に取り組み始めました。

高橋(tripla):通常期なら予約が次々に入るため、システム変更やシステム投資がしにくいんですよね。でもコロナ禍には予約が全く入らない。それを機と捉えてシステムを改修する宿泊施設が増えていて、契約先がどんどん増えていきました。結果的にコロナ禍の2021年10月には単月黒字化も達成しています。

平井(三井住友海上キャピタル):コロナ禍により業界慣習が変化したことも、triplaにはプラスに働きましたね。

高橋(tripla):コロナ前の宿泊施設には、オンラインでミーティングをするという習慣がありませんでした。1度「オンラインでミーティングさせてほしい」と頼んだら、めちゃくちゃに怒られたことがあります。

平井(三井住友海上キャピタル):とはいえ月額15,000円の契約のために、地方まで行くのは大変ですからね。

高橋(tripla):そうですね。しかしそれもコロナで変わりました。むしろオンラインじゃないとミーティングできなくなりましたからね。それで営業効率が上がったという面もあります。

100施設の紹介を受ける。三井住友海上との連携

三井住友海上キャピタルが、資金提供以外でどのようにtriplaのバリューアップに貢献したか、教えてください。

高橋(tripla):最も影響が大きかったのは、営業先の紹介ですね。初回投資をしてもらってすぐに対応していただきました。

平井(三井住友海上キャピタル):親会社の三井住友海上には、鉄道会社やそのグループの宿泊施設を担当する部署があります。もちろん彼らのメイン商材は保険なのですが、その販売のためだけに年中お客さまを訪問するというわけにもいきません。そのため彼らは、顧客との接点を繋ぐため、何かしらの営業上の武器を探しているのです。

その一助にならないかと思い、triplaを紹介しました。そうしたら担当者が「これは面白い」と言ってくれ、次々に彼らの顧客を紹介してくれたんです。

高橋(tripla):全部で100施設ぐらいは紹介していただいたと思います。

平井(三井住友海上キャピタル):ホテル側としては当然、自分たちのホスピタリティを向上させるサービスには強い関心をもっています。保険会社が紹介しやすくて、かつ顧客受けも良かったという事情もあって、triplaをどんどん紹介してもらった、というわけですね。

高橋(tripla):代理店を通じた契約は、業界では世界的に「reseller contract」と呼ばれています。しかしこの形態では、自社のテイクレートが下がったり、契約の獲得を代理店に依存したりしてしまう。これを問題視する海外投資家は少なくありません。そうなると結果的に、時価総額が上がらない。我々としてはそういった事態を避ける必要がありました。

だからといって、スタートアップが全ての営業を自前でするというのは現実的ではありません。そんな中、三井住友海上が顧客を紹介してくれるというのは非常に助かりました。

IPO後のお話も聞かせてください。上場してから出てきた新たな経営課題には、どのようなものがありますか?

高橋(tripla):上場企業は3ヵ月に1回、決算発表をしなければなりません。当然ながら投資家の方々が、どういった内容に期待しているのかを考えながらIR活動をする必要がありますが、これはベンチャーキャピタルのような限られた投資家しかいなかった未上場時とは異なるものです。期待値コントロールは非常に難しいと、今でも感じていますね。

平井(三井住友海上キャピタル):triplaの業績は、元々の数字が大きくないという事情はあるものの、ここ数期の売上高伸長率が161%、144%、139% と着実に成長していますよね。利益率も上がっている。これから評価されるようになると思いますよ。

IPOを見据えるスタートアップにアドバイスをください。上場を見越して今のうちに対応しておいた方がいいことはありますか?

平井(三井住友海上キャピタル):何千社にサービスシステムを提供していて、しかもそれが従量課金制となったら、どれだけの人数がホテルを使っているか、タイムリーに把握しなければなりません。そのためtriplaは、創業初期から管理体制の整備に努めていました。

その結果、今では前日の売上げも瞬時にわかるようになっています。同規模の上場会社よりも、しっかりしているのではないでしょうか。多様なサービスシステムを提供しているのに、ちゃんと管理・報告できる体制が整っているのは、triplaがシステム化を徹底してきたからだと感じています。

高橋(tripla):ありがとうございます。triplaはM&Aも何回かしているのですが、グループインした会社を見ていると、我ながら自社のシステムはよくできているなと感じます。

スタートアップは、資金があったら開発ができて、成長できると考えるから、ベンチャーキャピタルからの投資を受けいれますよね。しかしそのためには、預かったお金をちゃんと資産に変えていかなくてはなりません。根本的なシステム開発力が社内にないと、投資してもらっても外注してポンコツなシステムを開発するだけになってしまう。triplaはそうならないよう、CPO兼CTOの鳥生が初期から目を光らせていました。こうした点は、他のスタートアップにも是非参考にしていただきたいですね。

シンプルではなくローカル。triplaの差別化戦略

中長期的にtriplaが目指す姿を教えてください。

高橋(tripla):triplaにはグローバルレベルでベンチマークしている上場会社がいくつかあります。彼らはあらゆることを「シンプルに」提供しようと考えているようです。シンプルな予約システムだから、アメリカでもオーストラリアでもアジアでも、世界中のどこでも使えるというわけですね。

しかしtriplaは、シンプルにしようとは考えていません。それよりも顧客が必要とするシステムや機能を開発して、差別化を図ろうとしています。

例えば台湾の既存システムには、自社サイトで予約をすると台湾新幹線が少し安くなるという機能が備わっています。しかし上記のようなグローバルな企業はそんなローカルなことへの対応はしません。サービスがシンプルではなくなってしまいますからね。

しかしtriplaはやります。理由は単純で、台湾ではそれがないと、本当の意味でお客さまのニーズを充たせないからです。

私たちはマーケットインの視点を非常に重視しています。ローカルの方々が実際に何を求めているのか、どういったサービスなら長くご利用いただけるのか、満足してもらえるのかを考えながら、サービスを開発しているのです。こうした積み重ねが、長期的には大きな差別化要因になると考えています。

ただ一方でこの戦略は、ローカライズの手間がかかり、山のようにやらなくてはならないことが出てきます。

この点、例えばインドネシアでは「宗教上の理由でこの日はチェックイン/アウトをできないようにしたい」といったリクエストがありました。でも同じような機能は日本でもニーズがあって、既に開発していたんです。これを応用して、インドネシア用にサービスを開発しました。

大事なのは、ローカライズは意識しながらも、標準的な機能として開発すること。これで成長性と拡張性を担保していきたいと考えています。

最後に、これからIPOを目指す起業家にエールをお願いします。

高橋(tripla):私は会社員として過ごした後、38歳で起業しました。そこから7年経ち、45歳でIPOしています。

今は会社員でも将来的な起業に興味がある。そんな方は、ただ会社に行って仕事をして帰るだけでなく「何のためにこの仕事をしているのか」「どうしたらこの業務を改善できるのか」といったことを考えると、起業に必要な問題解決能力を鍛える良いトレーニングになるのではないでしょうか。

高橋(tripla):最近、7歳になった息子に「仕事って何のためにするの?」と聞かれました。私は「社会の問題を解決するため」だと考えています。

問題を解決するビジネスモデルの構築を目標にしたら、IPOがゴールになって、燃え尽きるようなこともないでしょう。社会の問題を解決するために仕事をしていると思えば、IPOするかどうかは関係ありません。問題を解決してお金を稼ぐということを、それをエンジョイできるようにすることを、目標に据えると良いと思います。

平井(三井住友海上キャピタル):日本はこれから、大企業に所属している方がスタートアップするケースが増えてくるはずです。日本には優秀な人材が大企業に無駄遣いされている余裕はありません。高橋さんのアドバイスが届くと、私としても嬉しいですね。

高橋(tripla):私が大学生だった1995年位から今までの30年間はITの時代でした。しかし今は、地球温暖化のような環境問題が大きな社会課題となっています。こういった問題を解決してお金を稼ぐ時代がやってくるでしょう。

そういう意味では、環境問題の解決には製造業の知見が活きるはずなので、製造業が得意な日本にはチャンスとなるかもしれませんね。

平井(三井住友海上キャピタル):ITと旅行という文脈でチャンスを掴んだのがtriplaでした。高橋さんが言うように、これからは環境問題かもしれないし、AIにチャンスが眠っているかもしれません。こういった分野でどんどんチャレンジャーが出てきてほしいですね。会社員を経験した人でも、若い人でも、経験を問わずチャレンジしていってほしいです。

高橋さん、平井さん、本日はありがとうございました。

(取材・執筆:pilot boat 納富 隼平、撮影:ソネカワアキコ)

挑戦し続ける企業の成長・発展のベストパートナーとして